講演・セミナーのご案内

持続可能な食とエネルギーについてお話しします

| トップ | |

| メディア掲載とコメント集 | |

| 手づくり企画の紹介 | |

| 冒険が始まった経緯 |

|

| サイトマップ | |

| プロジェクト | |

| 地域の自立を目指す | |

| この企画を進める理由 | |

| Rural development | |

| Fixing what's broken | |

| 都市農園 | |

| 街が食糧を育て始めた! | |

| 有機菜園のススメ | |

| 庭で部屋で栄養たっぷりの野菜を育てる方法 | |

| 土をつくる | |

| すべての健康は土から始まる | |

| 小さな農場 | |

| 自由と自立への道 | |

| バイオ燃料 | |

| 地域で育てるエネルギー | |

| 太陽熱コンロ | |

| 森と人を救うソーラー・クッカー | |

| 森と土と水と | |

| 山の危機はみんなの危機 | |

| 世界の種子 | |

| 種がなければ食もなし | |

| Appropriate technology | |

| What works and fits | |

| Project vehicles | |

| The workhorses | |

| インターネット | |

| 何がそんなに画期的なのか? | |

| Internet interaction | |

| 必要な情報を探し出すには | |

| 教育企画 | |

| 教育企画の活用方 | |

| バイオ燃料 | |

| 太陽熱コンロ | |

| 空き缶で作る簡単コンロ | |

| 超小型風力発電機 | |

| 電源のいらないローテク・ラジオ | |

| 段ボール箱の活用法 | |

| 絹の姉妹 | |

| 靴箱で蚕を育てる | |

| 学校菜園 | |

| 土をつくる | |

| 池もつくる | |

| 手づくり天然蚊よけスプレー | |

| ネットで参加できる教育プログラム | |

| ネットで使える教育関係情報集 | |

| 連絡先 手づくり企画「ジャーニー・トゥ・フォーエバー」 http://journeytoforever.org/jp/ 〒622-0291京都府船井郡 京丹波町郵便局 私書箱6号 キース・アディソン (英語) 平賀緑 (日本語&英語) midori@journeytoforever.org ジャーニー・トゥ・フォーエバーを応援してください! 今後ともプロジェクトを進めていくためにご支援いただけましたら幸いです。ありがとうございました。 |

食糧問題・食料問題のページ

〜100億人分の食糧をまかなえる世界で

なぜ8億の人が飢えるのか〜

森と土と水と

谷や盆地、河口近くの平野には多くの人が生活し、多くの野菜や家畜が育てられている。でも、 谷や平野の人が安泰に暮らせるかどうかは、山が元気かどうかにかかっている。

洪水後のアメリカ・ユタ州パリッシュ・キャニオン、1930年。木の生えている谷間と禿げ山との被害の違いに注目(Jacks and Whyte) |

木が刈られた禿げ山では、むき出しの地表から土が流され、川をせき止め川底を押し上げ、雨が降るとたちまちあふれて濁流が谷間や平野に押し寄せ、畑の作物も街も人も押し流してしまう。きれいな水も養分を含んだ土も海に流され、残った陸地は乾燥しやがて砂漠が広がる。

でも、ただ山に木を植えただけでは森は育たない。間違った種類の木を下手に植えると、逆に山火事が増えて山を荒らすこともある。森を育てるためには、木のことをよく知っている人が世話をして、また新しい木を植え続けていくことが必要だ。

大きな丸太ばかりが森の産物でもない。いろんな目的の木を組み合わせて植えると、小さな木材から果物、木の実、家畜の餌や飼い葉、キノコ、服の繊維や蚕の餌や、その他たくさんの作物を森から収穫することができる。山に住む人たちにとって利益があればこそ、新しい木が植えられ森が守られ続ける。そして、森に覆われた山は肥沃な土を守り、きれいな水を適当な量だけいつも提供してくれる。

「アマゾンの熱帯雨林1ヘクタールを伐採すると、1,000ドル分の材木と148ドル相応の牧場跡地としての価値しかない。でも、同じ1ヘクタールを熱帯雨林として残したまま上手に活用すると、果物や材木など森の生産物から年間6,820ドルの収穫を継続的にあげることができる。」- Rainforest Foundation

これからの戦争は水資源をめぐる争い

肥沃な土壌はその国の大切な資産であり、今後は石油より水の方が貴重な資源だといわれている。人間や動物の飲み水や農業に欠かせない淡水資源は、川や湖の汚染が広がり都市や各産業が大量に使用する今日、ますます少なくなっている。

国連環境計画事務局長のクラウス・テプファー氏は、将来「必ず」水資源をめぐる紛争が引き起こされると警告している(Environmental Science & Technology journal, January 1, 1999)。フランスのシラク大統領とユネスコ事務局長のフェデリコ・マヨール氏も、国際的な協力と対策がなければますます減少する淡水資源が世界平和を脅かすと警告。マヨール氏は、「石油や領土よりも、水資源をめぐり悲惨な紛争が近い将来引き起こされるだろう」と言う。

「次世紀の戦争は水を求めて戦われるだろう。河川や湖の水の所有権や利用権を主張し合う対立はすでに始まっており、今にも紛争に爆発しかねない。」と、世界水パートナーシップ代表であり世界銀行副総裁でもあるイズマル・セラガルデン氏も警告している。

森が消され、土が流され、水が涸れ、そして砂漠になる

山火事後の南ローデシア(現ジンバブエ)1930年(Jacks and Whyte)

木が苅られ土が洗い流された香港ランタオ島の棚田跡。ここをキースとクリスティンが復活させた。

むき出しの底土からは貧弱な草しか育たない

8ヶ月後の同じ場所。 土がよみがえり、豊かな農園になった

キースたちが離れた5年後も復活した農園の土は養分を含み果樹や農作物が茂っていた

香港の台風で被害を受けた村人の畑。表土が洗い流されている。

同じ台風もキースたちの肥沃な土とマルチで守られた畑にはなんの被害も与えなかった

山火事後の南ローデシア(現ジンバブエ)1930年(Jacks and Whyte)

木が苅られ土が洗い流された香港ランタオ島の棚田跡。ここをキースとクリスティンが復活させた。

むき出しの底土からは貧弱な草しか育たない

8ヶ月後の同じ場所。 土がよみがえり、豊かな農園になった

キースたちが離れた5年後も復活した農園の土は養分を含み果樹や農作物が茂っていた

香港の台風で被害を受けた村人の畑。表土が洗い流されている。

同じ台風もキースたちの肥沃な土とマルチで守られた畑にはなんの被害も与えなかった

「地表を覆う薄い生きた表土の層が、かつてない速さでずたずたに引き裂かれている。この薄い膜が失われたとき、肥沃な耕作地は生物の生存が不可能な砂漠となる。」つい最近指摘された問題のように聞こえるけれど、この警告は今から60年も昔に発せられていた。1939年に出版された本『The Rape of the Earth(地表の強奪)』の中で著者のジャックス氏とホワイト氏は世界の深刻な土壌浸食の危機を警告し対策を呼びかけている。

今世界では毎年500万ヘクタールの砂漠が広がり、森林はそれ以上の速さで伐採されている。世界の陸地の3分の1が砂漠になりかねない状態で、8億5000万人の生活が脅かされている(国連開発計画より)。

土壌浸食を防ぐ対策方法もずいぶん前から示されていた。1929年にはアメリカのラッセル・スミス氏が、いろんな種類の木を目的と状況によって植え分け、特に山の斜面に上手に木を植える方法を著書『Tree Crops(永続農業のための木の活用)』に記している。「その土地に一番適した農業形態を築き上げたとき、様々な樹木が連なる景観が見られることだろう」とスミス氏は言う。

「山がちの岩だらけで乾燥している土地に畑を開くのは大変だ。でも、樹木が救いの手をさしのべてくれる。」とは『スモール・イズ・ビューティフル』の著者シューマッハ氏の言葉。

植林活動は各地で行われているけれども、なかなか上手く森が育っていない。特に現地の人の頭越しに政府指導で木が植えられても森に育たないことが多い。(キース・アディソン報告フィリピンで政府植林面積の2.5%しか実際に育たなかった話)

それに、一種類の木が植えられた人工林は、もとの多様な生物が宿る熟成林とは役割も安定度も違う。

森を守り育てる大切なポイントは、森に住む地域の人たちが加わること。そこに住む人たちが森から収穫と恩恵を得られる仕組みになっていれば、人々は木を植え続け、森を育て、森に住む人と平野に住む人の両方が守られる。あまり知られていなくても、そういう活動は各地で静かに進められている。

最近のニュースより

洪水のためネパールで死者80人バングラデッシュで82人

Environment News Service(カトマンズ)1999年7月20日

洪水と地滑りのため、ネパールで少なくとも80人が死亡し、数百万ドル相当の土地が失われた。かつてはヒマラヤ山脈の森林が、毎年繰り返される夏季モンスーンの降雨量のほとんどを吸収していたが、大部分の森林を切り払ってしまった今日、大量の雨水が洪水となって流域をおそっている。ネパール75地区のうち55地区が洪水と地滑りにより多大な被害を受け、数百件の家屋、数千ヘクターにおよぶ水田、数々の橋が洗い流されてしまった。ネパールから流れ出る洪水の被害はインド、バングラデッシュ、中国におよんでいる。

http://ens.lycos.com/ens/jul99/1999L-07-20-02.html

中国の洪水

ニューヨーク・タイムズ(北京)1998年8月26日

火曜日の洪水被害に関する記者会見において、中国政府は長江(揚子江)上流の集水地域における伐採活動を停止すると発表。森林伐採のため大量の雨水が洪水となって流れ出し、土砂により川や湖が嵩上げされている。政府は生態系を考慮した長期的な植林計画により洪水地域を再建する予定という。

大洪水の一年後

干ばつのため香港、シェンチェン、広州に水不足問題

Environment News Service(シェンチェン)1999年8月24日

この夏、長江流域では洪水により800人が死亡し数百万人が退去しなければならなかったが、同じ時、中国華南の広東省では東江が干上がり、珠江デルタ地域における水不足が深刻になりつつある。

http://ens.lycos.com/ens/aug99/1999L-08-24-01.html

土壌侵食で押し流された土砂が溜まったメコン川河口 (Photo courtesy National Aeronautic and Space Administration) ENS |

森林伐採が洪水再来の原因

Environment News Service(ハノイ)1999年12月9日

無秩序に横行している木材の違法伐採が今回2度に渡りベトナム中部を襲撃した洪水の原因だと環境保護団体が指摘した。森林面積がすでに国土の10%を下回るベトナムにおいて、違法な伐採が山の斜面をさらに剥ぎ取っている。2度目の洪水が植え付けの終わったばかりの水田を押し流してしまったため、今後長期に渡る食糧不足が心配されている。

http://ens.lycos.com/ens/dec99/1999L-12-09-01.html

インドネシアの森林は前代未聞の速さで消滅中

インターナショナル・ヘラルド・トリビューン(ジャカルタ)2000年1月25日

インドネシアの森林が予測を上回る速さで消滅しつつある。1997年に撮られた衛星写真をもとに森林農耕省はカリマンタン、スラウェシ、スマトラ三島の森林分布状況を分析し、過去12年間に1700万ヘクタールの森林が消滅したと発表。1985年における森林面積の4分の1が失われたことになる。この分析結果を考慮に入れ同省は現在インドネシア全体で毎年最低150万ヘクタールの森林が伐採されていると、年間伐採量の推測を世界銀行による1994年推測値の2倍に増加した。多くのNGOや援助団体の懸命な森林復興の活動もむなしく企業による大規模な伐採が依然として続けられているため、インドネシアの森林は加速度的に消滅し続けるばかりだ。

http://www.iht.com/IHT/TODAY/TUE/ED/edwalton.2.html

違法伐採のためタンザニアの森林が壊滅状態に

Environment News Service(ダルエルサラーム)1999年8月26日

政府官僚も加担した違法伐採の横行がタンザニアの森林を壊滅状態に追い込んでいる。現在3350万ヘクタールの森林が消失の危機に面しており、年間50万ヘクタールの原生林が違法伐採により消失していると推測されている。天然資源観光省長官も一部官僚が違法伐採に関与していることや森林管理関係の政府機関に汚職がはびこっていることを認めている。

http://ens.lycos.com/ens/aug99/1999L-08-26-04.html

熱帯雨林保全運動に逆行するブラジル政府

Environmental News Network 1999年6月21日

アマゾン熱帯雨林が予測以上の速さで消失しつつあるとのニュースにも関わらず、ブラジル政府は森林・環境保全のための予算7000万ドルを6割から9割削減しようとしている。昨年11月に交わされたIMFの410億ドル融資に対しての動きだが、森林保全団体は予算がカットされた上、IMFの構造調整により失業に追いつめられた人々が生活の糧を得るため違法伐採や農地開拓を増加させ森林消失を悪化させるのではないかと懸念している。

http://www.enn.com/enn-features-archive/

1999/06/062199/amazon_3870.asp

パキスタン北西部:森林破壊が社会不安と貧困の原因

Environmental News Network 1999年110月29日

植民地政策の名残による大量伐採とアフガン難民流入による人口増加から森林面積の8割近くが伐採されてしまったパキスタン北西部では、森の消滅が貧困や家族離散、社会不安、犯罪の増加を引き起こしている。国の核兵器政策のため海外からの援助も乏しく、不安定なパキスタン政府による対策もないまま、むき出しの禿げ山は失業と汚職をはびこらせている。

http://www.enn.com/enn-news-archive/

1999/12/120599/notrees_7836.asp

不適切な管理のため世界の河川の半数が汚染と涸れの危機に

Environment News Service ワシントン 1999年11月29日

水の過剰使用と適切な管理不足のため世界の主要河川の半数が汚染され涸れつつあると、21世紀への水資源世界機構(World Commission on Water for the 21st Century)が警告した。国境を越えた協力や流域での地域間協力が難しいため、河川の水量と水質を守る対策が効率的に行われておらず、水の汚染のため昨年一年間に2500万人が環境難民として移住を余儀なくされたと推測されている。

http://ens.lycos.com/ens/nov99/1999L-11-29-03.html

水資源の使い方を改めなければ世界は深刻な水不足に直面する:世銀

Environmental News Network 1995年8月7日

各国が水の無駄使いや誤用を直ちに改めなければ、世界は農業、工業、健康面において水不足による深刻な問題に直面することになると世界銀行が警告。世界人口の40%を占める80カ国がすでに水不足の問題を抱えており、毎年1000万人が汚れた飲み水から感染した病気で命を落としている。

http://www.enn.com/enn-news-archive/

1995/08/080795/08079513.asp

「青の革命」が必要と専門家が警告

Environmental News Network 1998年8月27日

2025年の推定世界人口80億人の内、3人に一人(35%)が水不足の問題に直面すると、アメリカのジョン・ホプキンズ公共健康大学の教授が警告した。飲料、農業、工業、都市生活を支えるために必要なきれいな淡水資源がますます少なくなり、残された河川や湖の水は汚染され、すでに希少な水資源を巡り世界各国で地域紛争が起こりつつある。

http://www.enn.com/enn-news-archive/1998/08/082798/water26.asp

人口増加の時に水資源は減少

Environment News Service(ワシントン)1999年7月20日

ますます深刻になりつつある水資源不足が世界の飢餓、社会不安、そして紛争を引き起こすと世界水資源政策企画ディレクターのサンドラ・ポステル氏は最近出版された著書において警告した。2025年までに水不足地域に住む人口は30億人に増加し、安全な飲み水を得られない人が23億人に達すると推測。現在世界で使われている水の3分の2は農業灌漑用だが、その半分以下しか実際には作物に届いていない。より効率よく灌漑できるシステムの利用が求められている。 (ポステル氏の著作は下記参照)

http://ens.lycos.com/ens/jul99/1999L-07-20-01.html

貧しいほど高い水料金

途上国の貧しい人たちは、都市部の富裕層より平均12倍も高い水料金を払わされている。しかも、高い値段で手に入れた飲み水も不衛生で汚染されている場合が多い。都市部の限られた地域にしか水道設備が整っておらず、貧しい人たちは高額を払って闇の水売り業者から買うしか飲み水を手に入れることができないため。その価格差はジャカルタで60倍、カラチ83倍、ハイチのポルトープランスとモーリタニアのヌアクショットでは100倍にもなる。世界で12億人が安全な飲み水を確保できず、年間340万人が水を介した感染病で死亡していると推測されている。

http://www.watervision.org/clients/wv/water.nsf/%28

webNews%29/A9E2715BE702AEDCC12567C40030C25A

モンサント社が世界の水不足問題で収益を計画(していた)

INDEPENDENT (ロンドン) 1999年9月26日

遺伝子組み換え食品の巨大企業であるモンサント社が、世界の水資源不足問題を利用して大儲けをねらっていたことが同社の機密書類により発覚した。インディペンダントが確認した書類には、水のような世界の資源不足問題に同社への「大きな経済好機」があるとし、環境問題を利用して多額の収益をもたらす青写真を描いていた。ビジネスプランは世界で20億人が安全な飲み水へのアクセスを持たないこと、その数は10年以内に25億人に増加するであろうこと、この水産業に参画することは年間4億ドルの初期収益をもたらし、ゆくゆくは年収数十億ドルの産業に成長するだろうと記していた。モンサント社は最近インドとメキシコでの水事業を取りやめることにしたが、将来水産業へ進出する可能性はうち消していない。

モンサント社が飲み水産業への進出を計る

THE HINDU 1999年5月1日 バンダナ・シーバ著

総合化学会社であるモンサント社は、近年、各国の種会社を次々と買収しアグロビジネスを牛耳ってきたが、今、さらに生命の源である水を支配しようと触手を伸ばしつつある。同社幹部の発言によると、この一連の動きは単なる種産業の統合ではなく、食糧連鎖(フード・チェイン)の統合であり、水は種と同じように食糧生産の源でありまた水なしに生命は存続できないため、今後は水への支配を拡大しようとしているとのこと。まずは水不足に直面しているインドとメキシコにおいて新しい水ビジネスを始めようと計画している。飲み水を事業化し商品化することは人々の生存権を脅かす。水は万人の財産であり、万人のものとして管理されなくてはならない。ましてやライフ・サイエンスを牛耳ろうとする企業の独占にゆだねてはならないものだ。

http://www.portaec.net/library/food/waterwatch.html

15,000立方メートルの水があれば

・近代高収量の水田1ヘクタールを灌漑できる。

・遊牧民100人と450頭の家畜を3年間養うことができる。

・田舎に暮らす100家族を3年間、もしくは都会の100家族を2年間養うことができる。

だけど、同じ量の水を豪華なホテル100室はたった55日間で使い切ってしまう。(国連食糧農業機構より)

ニュースにならなかった話

Trees for the Future

Trees for the Future(将来のための森)は、地元の人たちを中心とした植林と土地の持続可能な有効利用を広めている。地元の人が木を育てることの利益を見いださないと植林は成功しないとの考えのもと、植えた木から燃料としての薪が取れること、収穫の向上や土壌流失の防止、水の確保ができることなどを説明しながら種とアドバイスの提供を続けている。実際の作業は子供たちを含んだ地域の住民が行う。1989年から世界60ヶ国、5200地域で活動を行ってきた。その他、先進国と途上国の子供たちをつなげる「木の文通」や、200本の木を植林する「冷却車証明書」を販売したりしている。

http://www.treesftf.org/

チプコ運動

「森は土と水と空気を保っている!」四半世紀前、このスローガンのもとレニ村の女性たちは企業のチェーンソーを追い払った。生活の基盤である森を守ろうとの村人の反対をインド政府も無視できず、その後10数年間に渡り伐採を制限することを約束。チプコ運動は各地に広がり成功をおさめたが、今、再び企業に押された政府が森に手を出そうとしている。

国連50周年事業の一環でチプコ運動が表彰されたときの活動紹介のレポート。

http://iisd.net/50comm/commdb/desc/d07.htm

「チプコ運動:有名になった伝説と見落とされがちな事実」 村人たちは環境を守るために伐採に反対したのか?女性たちは本当に木に抱きついて伐採企業を追い返したのか?英雄伝が一人歩きしがちなチプコ運動について、実際には何が起こったのかJayanta Bandyopadhyayによる新たな角度からの分析。

森林情報NGO「Mountain Forum」に掲載。

http://www2.mtnforum.org/mtnforum/archives/

reportspubs/library/bandj99a.htm

「チプコ運動の目的は木を守ることではなく、村人を含んだ賢明な森の利用法を確保することだった。」平野部からやってきた企業が一方的な伐採と開発で山間地に暮らす村人の生活を脅かし、 政府も村人を無視した伐採権の売却を繰り広げていた。

Chandi Prasad Bhatt |

http://www.markshep.com/nonviolence/GT_Chipko.html

森林保護運動を台無しに

Inter Press Service 2000年1月25日

村人による反対運動とそれを受けた政府の伐採停止から守られていたヒマラヤ山系の森林に、今ふたたび伐採の道が開かれつつある。 (「インター・プレス・サービス」南北問題を中心に報道を続けるNGO。記事本文へのアクセスは購読者のみ)

http://www.link.no/IPS/art/eng/serv/AP/2000/01/25/15.41_062.html

世界の森林を守りながら持続可能的に利用する方法

国際的な保護活動にも関わらず、世界の森林は消失し続けている。伐採は加速度的な速度で増加し、全体を考慮した森林管理はほとんどなされず、熟成林は単一な人工林に取って代わられている。数々結ばれた国際協定はあまり成果をみていない。Nigel Sizerによるこのレポートは、今までの国際機関の試みを分析・批判し、今後様々なレベルの人たち:森の住民からNGO、木材消費側政府と生産側政府、国際機関の課題と取り組み方を勧告し、全ての利害関係者が利益を得られる持続可能な森林資源の利用が可能であることを示している。

http://www.iisd.ca/linkages/forestry/sizer.html

Respectful Forestry

「木材を収穫しながら、かつ健全な森林を維持する可能性についてはなぜかあまり検討されていない。おそらく前例がないからだろう。でも木材を継続的に収穫するためには、森が他の植物や動物、鳥、昆虫なども含めた全体的な生態系を保っていることが必須条件であるのは明らかなのに」持続可能な社会のあり方について報告するContext InstituteのRobert Brothersによる、経済的な利益と生態的な利益を両立させる方法。

http://www.context.org/ICLIB/IC08/Brothers.htm

World Rainforest Movement

熱帯雨林が消失する要因は、企業による伐採、ダムの建設、鉱山の開発、輸出用作物のプランテーション開拓、エビの養殖、植民地化、平地で土地を失った人たちの政府による集団移住など様々。先進国と発展途上国を含む国際的な市民のネットワークであるWorld Rainforest Movementは、森林破壊につながる背景を国際的な要因まで含めて解説し、森に住む人たちを含めた森林保護活動を続けている。ホームページには情報、掲示板、警告、キャンペーン呼びかけ、リンクなど満載。

http://www.wrm.org.uy/

1989年4月17日、各国からのNGO代表がマレーシアのペナンに集まり採択した「ペナン声明」。森林破壊の原因と政府や国際機関による的確な対策の欠如を指摘し、森の住民の生活基盤と土地を保証した持続可能な「開発」方法を示す。

http://www.wrm.org.uy/english/declarations/penang.htm

Rainforest Foundation

原住民の権利を守り原住民に森を管理させることがブラジル熱帯雨林の保全の要であるとのマオニ首長の訴えから設立されたRainforest Foundationは、1993年ブラジル政府に原住民の権利を認めさせ森に住む原住民に土地を割り当てさせた。今日衛星写真を見ると、原住民が管理する森は荒廃を逃れていることがわかる。

http://www.savetherest.org/home.html

Rainforest Information Centre

オーストラリアのNPO「Rainforest Information Centre」は森を巡る動きを報告する週刊のニュースレターから、森林破壊の背景情報、地域ごとの森林状況報告、キャンペーンの呼びかけ、持続可能な森林管理のための情報、環境教育のための教材、会議室などを提供している。 ホームページのホストであるForests.orgでは、森林や温暖化、生物多様性保全を含めたさらに大量の情報が検索できる。

http://forests.org/ric/

Forests.org

http://forests.org/

Trees For Africa

木を含めたパーマカルチャーを推進し、学校や地域に主に食べられる実のなる木や野菜を植える活動をしている南アフリカのNGO。子供たちは校庭に育った果物や野菜を食べたり、作物を売ったりして自分たちの生活を助けながら、緑化とパーマカルチャーについて学んでいる。苗木を学校に贈ったり、ワークショップの開催、教材やニュースレターの発行など。

http://www.junex.co.za/tfa/

New Forests Project

New Forests Project1982年に設立された途上国の植林と森林保護を促進する団体。人と人をつなぎ直接行動をとることを目指している。今までに世界120ヶ国の4,400地域で農民や地域の団体、環境グループにその地で植林活動を始めるために必要な協力を提供してきた。「私たちは毎年200万本の多目的樹木を植えている」という。ホームページにはニュースレターや役立つ木の紹介、木の教材などがある。

http://www.newforestsproject.com/

世界で一番大きい木「Del Norte Titan」カリフォルニア州のJedediah Smith Redwoods国立公園で、世界で一番背が高いわけではないけれども容量的に一番「大きい」アメリカ杉をTall Trees Clubが発見した。木の体積は36,622立方フィート(約1,037立方メートル)、高さ93.5メートル、直径7.2メートル。 世界で一番高い木は同じくカリフォルニア州Montgomery Redwoods State ReserveのMendocino Tree(367.5フィート=112メートル)と言われている。

世界で一番大きい木「Del Norte Titan」カリフォルニア州のJedediah Smith Redwoods国立公園で、世界で一番背が高いわけではないけれども容量的に一番「大きい」アメリカ杉をTall Trees Clubが発見した。木の体積は36,622立方フィート(約1,037立方メートル)、高さ93.5メートル、直径7.2メートル。 世界で一番高い木は同じくカリフォルニア州Montgomery Redwoods State ReserveのMendocino Tree(367.5フィート=112メートル)と言われている。http://www.botanical.com/botanical/article/talltree.html

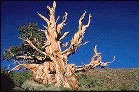

世界最長老の木を切り倒してしまった学生の話

この世で一番長生きしている生物はカリフォルニア州に生息するBristlecone Pinesという木。中でもMethuselahと名付けられた木は、やせた乾燥地という厳しい環境の中4,723年もの年月を脈々と生きてきた。この木は現在確認されているBristlecone Pinesの中でも最長老だが、実はもっと年長の木があった。1964年、ノース・カルフォルニア大学の学生であったCurrey氏は氷河期の影響を示す年輪のサンプルを求めてBristlecone Pinesの森をさまよっていた。その中に4000年以上の年輪を持つ木を見つけた彼は、政府から許可を得てその木を切り倒した。数えられた年輪の数は4,844。その後、この木の寿命は4,950年と確認された。世界最長老の生物はしかしそこで寿命を終えてしまった。

この世で一番長生きしている生物はカリフォルニア州に生息するBristlecone Pinesという木。中でもMethuselahと名付けられた木は、やせた乾燥地という厳しい環境の中4,723年もの年月を脈々と生きてきた。この木は現在確認されているBristlecone Pinesの中でも最長老だが、実はもっと年長の木があった。1964年、ノース・カルフォルニア大学の学生であったCurrey氏は氷河期の影響を示す年輪のサンプルを求めてBristlecone Pinesの森をさまよっていた。その中に4000年以上の年輪を持つ木を見つけた彼は、政府から許可を得てその木を切り倒した。数えられた年輪の数は4,844。その後、この木の寿命は4,950年と確認された。世界最長老の生物はしかしそこで寿命を終えてしまった。http://www.sonic.net/bristlecone/

Treeclimbing.COM

ロッククライミングならず、ツリー・クライミング・インターナショナル。アメリカアトランタを中心に活動している木登り専門のグループ。ニュースレターから降りてこられなくなった猫の救出方まで。

http://www.treeclimbing.com/

WaterAid

イギリスの水道関係者たちから始められたNGO「WaterAid」は、アジアとアフリカの13ヶ国で現地の団体を協力しながら安全な飲み水の提供、下水道の整備、衛生状況の改善を促進している。1981年に設立されて以来のWaterAidの活動を通じて550万人への水供給が改善されたという。ホームページには水を集めるために女性や子供たちが毎日多大な時間を費やさなければならないこと、重い水を運ぶために背筋や腰を損傷していること、そうやって集められた水も多くは病原体や化学物質に汚染された危険な水であることなど、途上国における水の状況に関する資料も掲載されている。

http://www.wateraid.org.uk/

オンライン資料&参考文献

世界人口の約半分の人は炊事に薪を使い、世界で生産される木材の半分は燃料として使われている。でも森の資源は全然足りない。すでに20億人の人は燃料にする薪が足りなくて困っている。太陽熱でご飯を炊いたらどうなるか? →太陽熱調理器が森を守る

イギリスのヘンリー・ダブルディ有機農研究所はいろんな役立ちものの木を途上国に植えている。乾燥地帯にはどのような木が的確なのか。→砂漠に木を植える

『(地表の強奪:土壌浸食の世界調査)The Rape of the Earth: A World Survey of Soil Erosion』by G.V. Jacks and R.O Whyte, Faber and Faber, London, 1939

知らなかったとは言い訳できない。土壌浸食に対する警告は以前から発せられていた。「自然界における土壌浸食はミネラルや養分を巡回させるため生物の存続に必須のシステムだ。しかし、同じシステムを人間は大幅に加速し、最も破壊的な脅威にしてしまった」この本は、過ちの批判だけでなく緻密な調査に基づくシステム回復への対策も示している。

『(永続農業のための木の活用法)Tree Crops - A Permanent Agriculture』by J. Russell Smith, Harcourt-Brace, New York, 1929; Devin-Adair, Connecticut, 1950; Island Press Conservation Classics, 1987, ISBN 0-933289-44-0

多くの食糧・環境活動家を何世代にも渡って導いてきた書籍。それぞれの樹木の利益と活用法を示しながら、持続可能な農業のために木を育てることの重要性を示している。再版を重ね、最近ふたたび復刊された。 『スモール・イズ・ビューティフル 人間中心の経済学』E. F.シューマッハー著、小島慶三、酒井つとむ訳、講談社学術文庫730 ISBN4-06-158730-7他。

『スモール・イズ・ビューティフル 人間中心の経済学』E. F.シューマッハー著、小島慶三、酒井つとむ訳、講談社学術文庫730 ISBN4-06-158730-7他。

「開発」に携わる人の必読書。人間を無視しない経済成長を訴える書。

シューマッハー・ソサエティ

http://www.schumachersociety.org/

シューマッハーが1966年に設立したIntermediate Technology Development Groupのホームページ

http://www.oneworld.org/itdg/ 『(砂の柱:灌漑の奇跡は続くだろうか?)Pillar of Sand: Can the Irrigation Miracle Last?』by Sandra Postel, W.W. Norton & Company, 1999, $13.95, ISBN: 0393319377

『(砂の柱:灌漑の奇跡は続くだろうか?)Pillar of Sand: Can the Irrigation Miracle Last?』by Sandra Postel, W.W. Norton & Company, 1999, $13.95, ISBN: 0393319377

現在の灌漑方法は成功といえるだろうか?ますます減少する淡水資源で80億の世界人口を養うためには、水1リットルごとの効率を上げなくてはならない。多くの水を費やしながら最も食糧を必要としている人々を養い切れていない大規模灌漑農業の現状を批判しながら改善策を示す。

Worldwatch Instituteよりオンラインで購入可能。

http://www.worldwatch.org/pubs/ea/pos.html

Solomonの有機農園 |

毎年必ず4ヶ月間の乾期が訪れるアメリカ・オレゴン州の有機農業家が長年の経験に基づいて記した灌漑に頼らず作物を育てるための指導書。雨の少ない他の地方でも活用できる技術を紹介。 インターネット上にも全文無料掲載。

http://www.soilandhealth.org/03sovereigntylibrary

/0302%20homestedlibrary/0302homested.html

『(ヒンドゥークシ・ヒマラヤ山域の乾燥・寒冷地域に適切な農業技術)Appropriate Farm Technologies for Cold and Dry Zones of the Hindu Kush-Himalayas』edited by Shaheena Hafeez, International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD), Kathmandu, Nepal, 1998. 153 pages. ISBN: 92-9115-838-0 先進国価格US$20.00、途上国価格US$15.00、ICIMODのメンバー国価格US$10.00

人口過密でもろい世界の屋根ヒンドゥークシ・ヒマラヤ山域(アフガニスタン、ブータン、インド、ネパール、バングラデッシュ、中国、ビルマ、パキスタン)には千を越える部族が開発と森林伐採に脅かされながら生活している。ICIMODは山間部に適した経済的にも環境的にも効率的な生態系の形成と、山の住民の生活改善を推進している。地元の伝統的な農業技術や女性の役割に注目した持続可能な農業技術を紹介。

ICIMODの連絡先は:P.O. Box 3226, Kathmandu, Nepal、Fax: +977 (1) 524509, 536747、Email: distri@icimod.org.np

ICIMODのホームページから購入可能。

http://www.icimod.org.sg/publications/catalogue/mfscatal.htm

『(アフリカの砂埃に根を張る:サブサハラ乾燥地帯での農業)Roots in the African Dust: Sustaining the Sub-Saharan Drylands』 by Michael Mortimore, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 1998. 219 pages. ISBN: 0 521 45173 6 (hardback); ISBN: 0 521 45785 8 (paperback) US$59.95 (hardback)

『(アフリカの砂埃に根を張る:サブサハラ乾燥地帯での農業)Roots in the African Dust: Sustaining the Sub-Saharan Drylands』 by Michael Mortimore, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 1998. 219 pages. ISBN: 0 521 45173 6 (hardback); ISBN: 0 521 45785 8 (paperback) US$59.95 (hardback)東西アフリカでの現場調査に基づき、人口増加も市場開放も脅威としてより好機として生かせる技術を伝統農業から学んだ報告書。砂漠化した貧しいアフリカのイメージを覆し希望を実現させる一冊。オンラインで購入可能。

http://www.cup.cam.ac.uk/

『(木を植えるというシンプルな行為:市民植林活動の手引き)The Simple Act Of Planting A Tree: A Citizen Forester's Guide to Healing Your Neighborhood, Your City, and Your World』TreePeople with Andy and Katie Lipkis. Jeremy P. Tarcher, Inc., Los Angeles, 1990, $12.95, ISBN 0-87477-602-3 (paper).

『(木を植えるというシンプルな行為:市民植林活動の手引き)The Simple Act Of Planting A Tree: A Citizen Forester's Guide to Healing Your Neighborhood, Your City, and Your World』TreePeople with Andy and Katie Lipkis. Jeremy P. Tarcher, Inc., Los Angeles, 1990, $12.95, ISBN 0-87477-602-3 (paper).世界中の木を植える人たちのために書かれた市民植林活動のガイド。 森林情報ネットワークのTreeLinkのホームページから購入可能。

http://treelink.org/books/simpleact/index.htm

『(森林農業:世界飢餓と保全問題の解決に向けて)Forest Farming: Towards a solution to problems of world hunger and conservation』 by J. Sholto Douglas & Robert de J. Hart, Rodale Press, 1978, Intermediate Technology Publications, 1984, ISBN 0946688303

森を農業に取り入れることで生態系のバランスをとり、食べ物や衣の素材、燃料、保護の生産を増やす方法。現在、食糧生産のための耕地は地表の8〜10%しか占めていないが、いろんな収穫ができる多目的の樹木を利用すると耕地を75%まで拡大できる。この本は有益な樹木の植え方、育て方、収穫の仕方などを示す。Intermediate Technology Publicationsより。

http://www.aries-bs.co.uk/cgi-win/ariesmultisite.exe/Book?186=itp=3356

ECHOからも購入可能。

http://echonet.org/shopsite_sc/store/html/product42.html

New Crop Resource

アメリカのPurdue大学が提供する木に関する膨大なデータベース。詳しい木の百科事典、知りたい木に関するホームページへのリンクから参考文献の紹介、食べられる木、香りや薬効のある木、New Cropのイベントやセミナーの案内、木を輸出・輸入するにはどうするか、飢餓対策用の植物のデータベース、木の種類分布図などなど満載。

http://www.hort.purdue.edu/newcrop/

ペーパーレスなんてとんでもない!コンピュータの導入が紙の使用量を増加

ウォールストリート・ジャーナル 1999年5月28日

ハイテク機械が書類の束を片づけてくれるとの夢もはかなく、電子メールやコンピュータの導入が職場における紙の使用量を増加しているとの調査結果が発表された。世界のビジネス界が消費する紙の量は毎年4〜7%増加しており、10年で倍増する勢いだ。明らかにコンピュータの導入が原因で、ある調査によると電子メールの導入は職場での印刷量を40%増加している。